ご近所トラブルを回避する!マンションリフォーム(マンションリノベーション)の騒音対策と注意点

目次

1. マンションリフォーム・マンションリノベーション時の騒音問題の現状と背景

1-1. マンションリフォーム・マンションリノベーションにおける騒音の主な原因

マンションのリフォーム・マンションリノベーションにおいて最も懸念されるのが「騒音」です。

特に集合住宅であるマンションでは、床や壁を伝って響く騒音が発生しやすく、近隣の住民にとって迷惑と感じられるケースが少なくありません。

騒音の原因を理解することが、トラブル回避の第一歩となります。

マンションリフォーム・マンションリノベーション工事の際、特に大きな音が発生するのは「解体工事」「配管工事」「床材の取り付け」などです。

例えば、床材の取り付け時には工具を使用するため、ドリル音や打撃音が周囲に響きやすくなります。

また、壁の撤去や新設の際の解体作業でも大きな音が発生し、近隣住民からの苦情につながりやすいです。

(阿倍野区のTさんの家木のマンションリノベ現場)

特に気をつけるべきなのは「床衝撃音」と呼ばれる音です。

床衝撃音とは、床に物が落ちた時や人が歩く際に発生する振動が音として響くもので、マンションの構造によってはこの音が隣室や階下に伝わりやすいことが多くあります。

また、マンションリフォーム工事で使用する「電動工具」も、騒音の大きな要因です。

特にインパクトドライバーやハンマードリルなどの工具は高音を発生させるため、周囲への音の拡散が避けられません。

複数の業者が同時に作業することも多く、音の重なりが騒音を増幅させる原因にもなります。

その他、意外と見落とされがちなのが「搬入・搬出時の物音」です。

工事用の資材や廃材の搬入・搬出時に、エレベーターや共用廊下で発生する音も騒音の原因となります。

大型の家具や資材を運ぶ際には、ぶつかり音や移動時の音が響きやすく、こうした細かな騒音が積み重なることで近隣住民の不満につながることが多いです。

(西宮のHさんの家木のマンションリノベ現場荷揚げ写真)

1-2. 騒音が発生するタイミングと作業内容

マンションリフォーム・マンションリノベーションにおける騒音は、工事の進行状況に応じて発生するタイミングが異なります。

特に音が目立つのは壁の解体や床の施工、そして設備機器の設置といった作業です。

こうしたタイミングを把握し、近隣住民への周知が重要です。

まず、初期に行われる「解体作業」では、工具を使用するため大きな音が発生します。

解体作業がいつ行われるかを住民に知らせておくことで、理解を得られやすくなります。

(西宮のHさんの家木のマンションリノベ解体中)

続いて、床材の取り付け時には打撃音が生じるため、階下住民への配慮が重要です。

工具を置く時などちょっとした配慮でも、工事後も住民の生活環境を守ることが可能です。

1-3. 騒音問題がご近所トラブルになる理由

マンションのリフォーム・マンションリノベーションにおける騒音問題がトラブルを引き起こしやすいのは、生活空間を共有する集合住宅ならではの環境が理由の一つです。

特にリモートワークが増える現代において、日中に自宅で仕事をする住民にとって、工事の音が集中力を削ぎ、仕事に支障をきたすこともあります。

また、音が発生するタイミングが予測しづらいため、住民は突然の音に驚き、不安を感じることが多くなります。

こうした騒音トラブルは、マンションリフォーム・マンションリノベーション計画段階で住民に丁寧に説明を行い、理解を得ることで緩和することができます。

(羽曳野市のKさんの家木のマンションリノベ解体共用部)

1-4. マンション特有の騒音リスク

マンションでは、建物の構造や共用部分の配置が騒音トラブルを引き起こす要因になりがちです。

特に床に響きやすい「床衝撃音」や壁を伝わる「空気伝播音」には注意が必要です。

マンションリフォーム・マンションリノベーション計画においてこれらのリスクを予測し、対策を講じることが大切です。

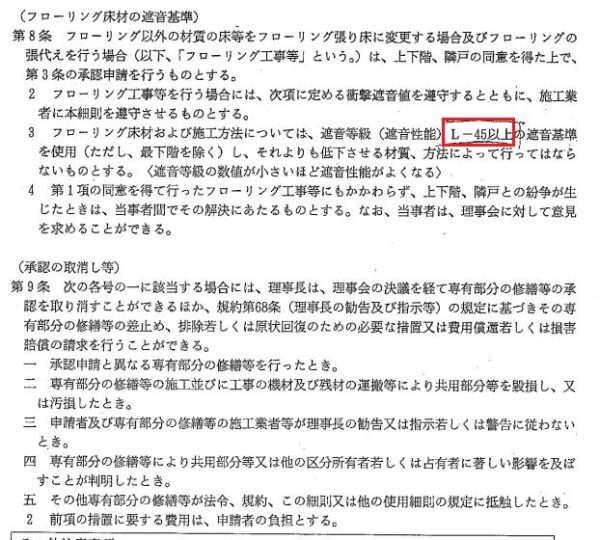

1-5. 法的な制限や管理規約における騒音対策

マンションリフォーム・マンションリノベーションの騒音対策では、管理規約や法的な制約を遵守することが欠かせません。

多くのマンションでは工事時間や内容が厳しく規定されており、管理規約に基づいた計画が騒音トラブル防止につながります。

工事内容によって必要な申請手続きを確認し、管理組合との協力のもとスムーズに工事を進めることが求められます。

2. 騒音を最小限に抑えるための基本対策

2-1. 騒音対策のためのスケジュール調整

マンションリフォーム・マンションリノベーション工事による騒音を抑えるためには、スケジュール調整が大切です。

特に音が出やすい作業は、日中の工事が許可されている時間内に行うなど、近隣住民に配慮した時間を選ぶことが求められます。

早朝や夕方の作業は避け、住民が落ち着ける環境を確保しましょう。

また、騒音の少ない作業と大きな音が発生する作業を組み合わせて行うことも効果的です。

解体作業や電動工具を使用する作業は午前中に集中させ、午後は静かな作業を行うことで、住民に一定の静けさを提供することが可能です。

リモートワークや昼寝をするお子さんがいる家庭など、住民の生活リズムを考慮してスケジュールを組むことも大切です。

特に住民の希望を聞きながらスケジュールを調整する姿勢は、住民の理解を得るための重要なポイントとなります。

2-2. 適切な施工業者の選び方と確認ポイント

騒音対策を徹底する施工業者を選ぶことも重要です。

マンションリフォーム・マンションリノベーション経験が豊富で、マンション特有の騒音対策に詳しい業者は、周囲への配慮がしっかりとされています。

業者を選ぶ際には、マンションでの施工経験があるか確認することをおすすめします。

契約前には、工事内容と騒音対策についての説明をしっかりと受け、信頼できる業者を選ぶことがトラブル防止につながります。

アフターサポートについても確認しておくと、マンションリフォーム・マンションリノベーション後も安心して過ごせる環境が整います。

2-3. 工事内容ごとの騒音レベルと配慮すべき点

工事内容によって発生する騒音のレベルは異なります。

例えば、解体工事や床の施工、設備機器の取り付けは特に音が大きく、住民への配慮が必要です。

解体工事では、工具や振動が周囲に響くため、可能な限り短時間で済ませる配慮が求められます。

(阿倍野区のTさんの家木のマンションリノベ現場・既存遮音フローリングは最後まで残してる)

床の施工は特に階下に音が響きやすい作業で、防音シートを敷いたり、クッション材を使用するなどの対策が必要です。

また、住民が在宅していない時間帯を選んで行うことも、住民に対する配慮の一つです。

2-4. 騒音防止のための機材と施工方法の工夫

使用する機材や施工方法を工夫することも、騒音を抑えるために有効です。

例えば、「防音ドリル」や「静音ハンマー」などの静音機能を備えた機材を使用することで、周囲への騒音を最小限に抑えることができます。

さらに、低振動カッターや吸音材を利用することで、作業の振動が周囲に伝わりにくくなり、住民への配慮が強化されます。

工事内容に応じた機材の工夫が、住民にとっても快適なリフォーム環境を作り出す要素です。

2-5. 乾式二重床で下階への防音対策する

乾式二重床の設置は、階下への騒音対策に非常に有効です。

二重床構造により、床に加えられた衝撃が直接下階に伝わるのを防ぎやすくなります。

特に集合住宅では、上下階の生活音がトラブルの原因となることが多いため、工事段階でこうした防音対策を講じることが推奨されます。

(西宮のHさんの家木のマンションリノベ現場)

乾式二重床には、「置き床方式」と「支持脚方式」の2つの施工方法があり、マンションリフォーム・マンションリノベーションの目的や予算に合わせて選ぶことが可能です。

また、床下の空間を利用して断熱効果や配線工事を行うなど、二重床にはさまざまな利点があります。

このような防音対策を行うことで、マンションリフォーム・マンションリノベーション後も住民にとって安心して生活できる環境が維持されやすくなります。

施工業者と事前に防音対策を相談し、最大限の防音効果を確保するようにしましょう。

4. マンションリフォーム・マンションリノベーションにおける管理規約とルールの理解

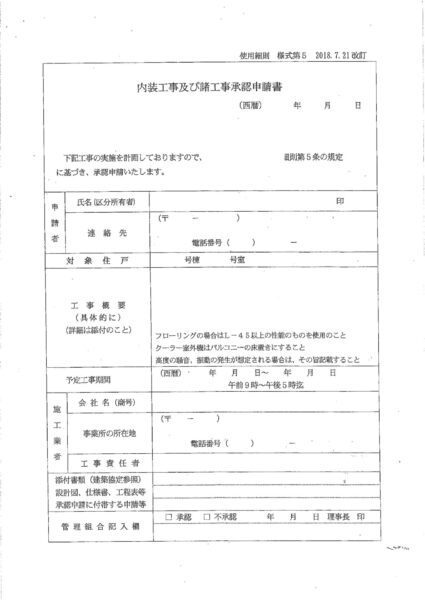

4-1. マンションリフォーム・マンションリノベーション許可のための申請手続き

マンションでのリフォーム工事には、管理規約に従ってリフォームの許可申請手続きを行うことが求められます。

ほとんどのマンションでは、工事の内容や期間、使用する材料などを管理組合に提出し、許可を得る必要があります。

これにより、管理組合や住民の理解と協力を得やすくなります。

申請には施工内容や騒音対策の計画が記載された書類が求められる場合が多いです。

マンションの管理組合は、住民の生活環境を守るため、リフォーム内容に対して詳細な確認を行います。

リフォーム内容によっては、追加の資料や事前の打ち合わせが必要な場合もあります。

こうした手続きは、マンションごとに異なるため、管理規約を確認し、工事内容が規約に合致するか確認しておくことが大切です。

4-2. 管理組合との連携と相談方法

管理組合との良好な連携は、マンションリフォーム・マンションリノベーションを円滑に進めるための鍵となります。

マンションリフォーム・マンションリノベーション工事は建物全体に影響を及ぼすため、管理組合と事前に工事内容や期間を相談することがトラブル防止に繋がります。

例えば、施工内容や工事期間についての説明を行い、管理組合からの承認を得ることで、住民に配慮した工事が実現しやすくなります。

また、マンションリフォーム業者が管理組合と連携し、工事に関する情報提供やトラブル時の対応について相談することも効果的です。

工事前に説明会を実施し、住民が直接質問できる場を設けることも、管理組合と住民の信頼関係を築くための良い機会となります。

4-3. 騒音に関するルールとその罰則

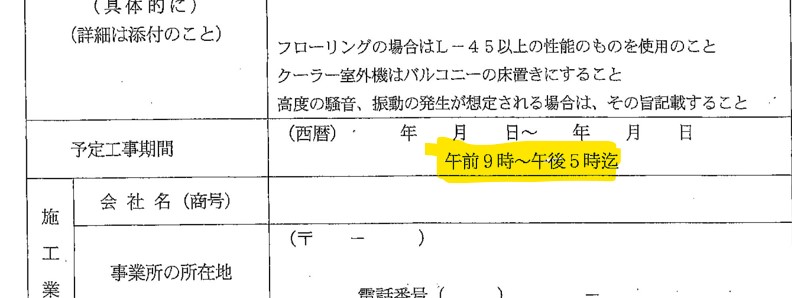

マンションリフォーム・マンションリノベーションでは、騒音に関するルールが厳格に定められていることが多く、これを守ることが住民とのトラブルを防ぐ基本です。

通常、工事が許可されるのは日中のみで、例えば「午前9時~午後5時」といった時間制限が設けられている場合があります。

騒音レベルに関する制限もあり、特に大きな音が出る場合には管理組合への報告や工事の一時停止が求められることもあります。

こうしたルールを理解し、工事内容を管理組合と相談しながら進めることで、スムーズにマンションリフォーム・マンションリノベーション工事を進行できます。

4-4. 許可の範囲や時間帯の制約

マンションのリフォーム・マンションリノベーション工事では、工事の許可範囲や時間帯に制約が設けられることが一般的です。

例えば、構造に影響を与える大掛かりな工事には制限があり、工事内容によっては管理組合からの許可が必要です。

工事時間についても、住民が多く在宅している朝や夕方を避け、日中に工事を行うなど、住民に配慮したスケジュールが求められます。

こうしたルールに違反した場合、住民からの苦情や管理組合からの指導が入ることもあるため、慎重に計画することが重要です。

4-5. トラブル防止のための管理規約の見直しと活用

管理規約の見直しと活用は、マンションリフォーム・マンションリノベーション工事に関するトラブルを防ぐための有効な手段です。

管理規約は、住民の生活環境を守るために設けられているものですが、時代や住民のライフスタイルの変化に伴い、見直しが必要です。

例えば、マンションリフォーム・マンションリノベーションに伴う騒音や工事時間の制約については、住民の意見を反映し、現状に即した内容に変更することで、工事に対する理解を得やすくなります。

規約の見直し後には、周知徹底が重要です。

新しい規約を住民に説明し、マンションリフォーム・マンションリノベーション計画時に確認するよう促すことで、トラブルの発生を防ぎやすくなります。

管理組合が柔軟に改善を行い、住民との協力を得る姿勢が円滑なマンションリフォーム・マンションリノベーションの実現に繋がります。

5. 騒音以外のご近所トラブル要因とその対策

5-1. ホコリや振動などの二次的影響

マンションリフォーム・マンションリノベーション工事では、騒音以外にもホコリや振動が近隣住民に不快感を与えることがあります。

特にマンションのような集合住宅では、廊下やエレベーターにホコリが広がると、住民の不満が高まりやすいです。

こうした二次的な影響を考慮し、事前に対策を講じることが重要です。

ホコリ対策としては、養生シートで工事エリアを覆い、ホコリが共用部分に漏れないよう工夫します。

共用部分の定期的な清掃や工事終了後の徹底した掃除も住民の信頼を得るために効果的です。

振動についても、作業時間を調整したり、可能な限り短時間で振動が発生する作業を終わらせるなどの配慮が求められます。

5-2. 共用部分の使用やエレベーターの利用制限

マンションリフォーム・マンションリノベーション工事では、共用部分やエレベーターの使用が避けられませんが、住民にとって不便にならないよう配慮が必要です。

特に、工事資材や廃材の搬出入にエレベーターを使う場合、住民の利用を優先するよう心がけましょう。

共用廊下の利用時には、養生シートで保護し、廊下やエレベーターが汚れないよう配慮します。

また、エレベーター利用の際は、朝や夕方の住民が多く利用する時間帯をなるべく、住民の利便性を重視した対応が求められます。

エレベーター使用の回数や時間帯を事前に管理組合に報告し、住民からの理解を得られるよう調整することが重要です。

5-3. 廃材処理や搬入・搬出時の注意

廃材処理や資材の搬入・搬出は、共用部分で行われるため、住民に迷惑をかけないような配慮が欠かせません。

廃材は指定された場所に即時に運ぶ、共用部分に置かないなどの基本的なルールを守りましょう。

搬入・搬出時の共用部分は、汚れや傷がつかないように養生シートで保護し、作業終了後はすぐに清掃を行うなど、徹底した清掃と配慮が必要です。

また、エレベーターの利用時間帯を調整し、住民の不満を防ぎます。

5-4. 作業員のマナーと安全対策

マンションリフォーム・マンションリノベーション工事が近隣住民に良い印象を与えるかどうかは、作業員のマナーや安全対策の徹底に大きく影響されます。

作業員の挨拶や礼儀、そして静かに移動する配慮は、住民からの信頼を得やすくなります。

安全対策として、工具や資材の管理を徹底し、共用部分に物を放置しないことが重要です。

作業エリアへの立ち入り制限や、工事現場の養生シート、注意看板の設置も、住民に安心感を提供する効果があります。

5-5. 工事期間の長期化が与える影響と対策

工事期間が長期化すると、住民の生活に影響を与えやすく、ストレスが溜まりやすくなります。

スムーズな工事進行を心掛け、計画通りの工期で完了するよう努めることが、トラブル予防につながります。

工事期間が延長する場合は、住民へ事前に報告し、延長理由と完了予定を具体的に説明することで、住民の理解を得やすくなります。

騒音の大きい作業を可能な限り短時間で終わらせるなど、住民の負担を軽減する工夫も大切です。

進捗状況を定期的に報告し、安心感を提供することで、住民からの協力を得やすくなります。

まとめ

マンションリフォーム・マンションリノベーションに伴う騒音問題とご近所トラブルの防止

マンションでのリフォーム・マンションリノベーション工事は、騒音や工事期間の長期化などにより、近隣住民に影響を与える可能性があるため、配慮が欠かせません。

事前の説明や騒音対策を徹底し、住民とのコミュニケーションを図ることで、ご近所トラブルを防ぎ、マンションリフォーム・マンションリノベーション工事を円滑に進めることが可能です。

騒音対策と管理規約の遵守

騒音対策では、スケジュール調整や防音シート、乾式二重床の導入など、工事内容に応じた対策が重要です。

また、管理規約を守り、管理組合と連携を取りながら工事計画を進めることで、住民に配慮したマンションリフォーム・マンションリノベーションが実現できます。

工事開始前の挨拶や、定期的な進捗報告を行い、住民に協力を依頼する姿勢も大切です。

ご近所トラブルを防ぐためのコミュニケーション

近隣住民とのコミュニケーションを丁寧に行うことで、マンションリフォーム・マンションリノベーや本工事への理解と協力を得やすくなります。

特に、作業内容や騒音の発生タイミングを事前に通知し、トラブルが発生した場合には迅速に対応することで、住民の安心感と信頼を高めることができます。

騒音以外の要因への配慮

マンションリフォーム・マンションリノベーション工事では騒音以外にも、ホコリや振動、共用部分の利用などにも配慮が必要です。

廃材処理やエレベーターの使用マナー、作業員の安全対策を徹底し、住民に負担をかけない工事を心がけることが求められます。

住民に対する気遣いと管理規約の遵守が信頼構築に繋がる

最終的に、住民に対する気遣いや管理規約の遵守を徹底することで、マンションリフォーム・マンションリノベーション後も良好なご近所関係を築きやすくなります。

マンションリフォーム・マンションリノベーションは生活環境を向上させるための大切なプロセスです。

住民の協力を得ながら円滑に進めることで、安心して暮らせる住環境を整えることができるでしょう。

関連ブログ