コラム 水道管引き込み工事とは?13mm?25mm?どっちが良い?鉄管/鉛管は要注意!

目次

今回のブログの要点まとめはこちら

- 大阪市内では25mmの水道管が標準で、新設や交換工事の際には25mmの太さが推奨されています。

これは、人口密度が高く、安定した水圧を確保するための措置です。 - 水道管引き込み工事は、建物に水を供給するために水道本管から敷地内へ水道管を引き込む重要な工事であり、水道局への事前申請と適切な施工が必須です。

- 水道管のサイズは13mmと25mmが一般的ですが、25mmは水圧が安定し、複数の水回りを同時に使用する家庭に適しています。

地域によって推奨サイズが異なるため、生活スタイルに合わせて選びましょう。 - 鉄管や鉛管はサビや健康リスクが懸念されるため、現在ではステンレス管、樹脂管といった耐久性が高く安全な材質が推奨されています。

- 樹脂管(HIVP管/ポリ管)は軽量でサビが発生せず、耐久性や耐震性に優れ、幅広い用途で使用されるため、現代の標準的な管材として注目されています。

- 工事費用の相場は100万円前後で、掘削範囲や水道管のサイズ、材質によって費用が変動するため、複数の見積もりを取り、費用内訳を確認することが重要です。

- 補助金や助成金の活用により、工事費用の負担を軽減できる可能性があるため、地域の制度を事前に調べ、利用できる制度を確認しておくことが推奨されます。

1. 水道管引き込み工事の基礎知識

1-1. 水道管引き込み工事とは?概要と必要性

水道管引き込み工事とは、水道局の本管から建物に水を供給するための管を設置する工事を指します。

一般住宅や店舗など、どの建物でも安定して水を利用できるようにするために必須の工事です。

新築物件や、これまで水道が引き込まれていなかった場所で行われることが多く、生活インフラの要となる重要な工事の一つです。

建物の敷地内で使用する水道管は、外部の水道本管から分岐し、家庭やビルなどの建物内に引き込まれます。

この工事によって敷地内に水道管を通し、蛇口から水が出る環境を整えるのです。

日本では水道の供給体制がしっかり整っているため、設置工事が確実に行われれば安全で衛生的な水を使用することができます。

特に新築の建物では、建設当初にこの引き込み工事を行うことが一般的です。

これは、工事が完了しなければ水道の利用ができないためであり、必要不可欠な作業とされています。

また、水道管の老朽化やトラブルによっても引き込み工事が必要になる場合があるため、メンテナンスや修繕の意味でも重要な工事です。

引き込み工事は、地域の水道局が管轄しており、工事を行う際は必ず水道局への申請や許可が必要です。

無許可での工事や、不適切な施工が行われた場合、引き込んだ水道管を通じて安全な水の供給が行われない可能性があり、法的なトラブルにつながることもあります。

そのため、工事の際は水道局の基準に沿った適切な申請と施工が不可欠です。

また、引き込み工事には専門的な技術や経験が必要とされるため、通常は信頼のおける業者に依頼することが望ましいです。

適切な工事が行われることで、後々のメンテナンスがスムーズになり、水漏れや水圧低下といったトラブルの予防にもつながります。

長期間安定した水供給を得るためにも、しっかりとした引き込み工事が重要です。

1-2. 引き込み工事に必要な申請や手続き

水道管引き込み工事を行う際には、事前に各地域の水道局への申請や許可が必要です。

これは、水道が適切に供給されるための工事が行われることを確認し、適切な工事計画を立てるためです。

無許可での工事は法律違反となり、後日罰則が科される可能性もあるため、申請手続きは必須事項となります。

申請には、工事計画書や工事を行う箇所の詳細な図面、使用する管材の情報など、さまざまな書類が必要です。

特に水道管の太さ(13mmや25mmなど)や材質なども明記し、各自治体の基準に合った内容であることを確認されます。

申請が受理された後、工事が正式に始められるようになります。

また、水道局によっては、申請と同時に検査の日程を決めることもあります。

工事完了後に検査が行われ、適切に施工されたかどうかが確認されます。

万が一、基準に満たない施工が行われていた場合には、再工事が求められることもあるため、信頼できる業者に依頼することが重要です。

申請費用もかかる場合が多く、地域や工事内容に応じて異なりますが、一般的には数千円から数万円程度がかかります。

また、書類作成や申請手続きを代行する業者もあるため、手続きに不安がある場合はこれらの業者に依頼するのも一つの方法です。

引き込み工事の申請には日数がかかることも多いため、引っ越しや新築のタイミングに合わせて余裕をもって手続きを行うことが大切です。

遅れると工事自体も遅延する恐れがあるため、スケジュールを確認しながら早めに手続きを開始することをおすすめします。

1-3. 一般的な工事の流れと期間

水道管引き込み工事の一般的な流れとしては、まず「事前調査」から始まります。

施工業者が現地に赴き、敷地の条件や必要な工事範囲、既存の配管状況を確認します。

この調査によって、どの位置から配管を引き込むのか、管の材質やサイズ(13mmや25mm)などを決定します。

また、配管経路に障害物がないかの確認も重要なポイントです。

調査後に「申請手続き」が行われます。

各自治体の水道局に対し、工事内容の申請と必要書類の提出を行います。

この際、地域の基準に合わせた申請書を作成し、提出した書類が受理されると次の工程へと進みます。

水道局からの許可を得た上で、工事日程が正式に決まります。

申請が通った後は、いよいよ「工事開始」となります。工事はまず、道路や敷地内の掘削から始まり、水道本管から建物の水道メーターまでの経路を確保します。

その後、決定したサイズと材質の水道管を配置し、しっかりと接続していきます。掘削した場所には慎重に管を設置し、埋戻し作業も行います。

この段階での施工の精度が、後々の水道利用におけるトラブルを防ぐ重要なポイントとなります。

工事が完了すると「検査」が行われます。

水道局の職員や業者が、施工された水道管に問題がないか、水漏れや圧力不足がないかを確認します。

この検査に合格することで初めて水道が使用可能となります。

不備がある場合は、必要な箇所の修正を行い、再検査に臨むことになります。

工事期間については、通常は申請や許可の期間を除くと数日から1週間程度で完了することが多いです。

ただし、工事規模や敷地状況によっては数週間かかる場合もあります。

新築やリフォームの計画と併せてスケジュールを調整することで、無駄なく工事を完了できるでしょう。

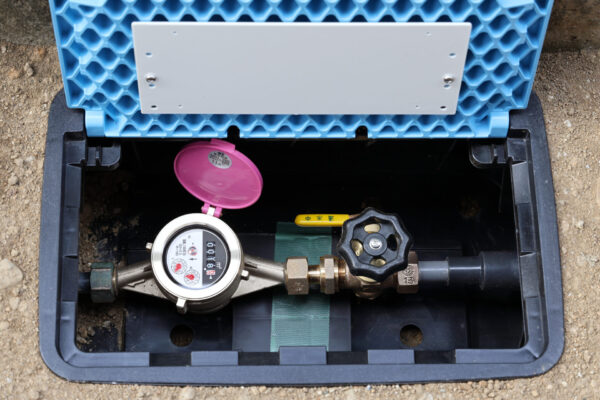

1-4. 水道メーターと配管の関係

水道メーターは、建物内で使用される水量を計測する装置で、水道局からの水道料金を算出するために欠かせないものです。

引き込み工事の際には、この水道メーターの設置も重要な工程の一つであり、通常は敷地内の道路に近い位置に設置されます。

水道メーターは水道管のサイズや水圧にも関わるため、配管の引き込み工事と密接に関連しています。

水道メーターの位置は基本的に水道局の指定に基づき、敷地内で道路からアクセスしやすい場所に設置されます。

これは検針やメンテナンスがスムーズに行えるようにするためです。

水道メーターが正しく設置されていないと検針が困難になるため、設置場所や配管経路の計画は工事前に入念に確認されます。

また、水道メーターの設置には、管径(13mmや25mmなど)や水圧とのバランスも考慮されます。

例えば、大口径の水道管を使用する場合には、そのメーターも大きめのサイズが必要です。

水道メーターのサイズが適切でない場合、水圧が適切に保てず、水の供給が不安定になる可能性もあるため、注意が必要です。

配管工事が終了し、実際に水道が使用可能になるためには、水道メーターを通して水の流量を確認する作業が必要です。

この際、メーターの数値を正確に把握し、家庭や建物で使用する水量が問題なく流れるようになっているかを確認します。

メーターを通した検査を行うことで、万一の漏水や水圧不足も早期に発見でき、建物への悪影響を防ぎます。

水道メーターと配管の関係は、長期的な水道使用の安定性にも関わってきます。

例えば、定期的なメンテナンスや交換が必要になることもあるため、メーターの管理は定期的に行うことが推奨されます。

また、配管の劣化や水道メーターの故障が発生すると、早急に対応が求められます。

配管とメーターの管理がしっかり行われていることで、長期的な安全と安定が維持されるのです。

1-5. どんな場合に工事が必要になるのか?

水道管引き込み工事が必要になるのは、新築やリフォームなど建物に大きな変更がある場合です。

新築物件では、建物自体に水道管がまだ設置されていないため、必ず水道本管から水を引き込む工事が必要です。

この工事を行わなければ水道が使用できず、生活に支障をきたすことになるため、ほぼ全ての新築住宅で行われます。

また、リフォームや増築の際にも引き込み工事が必要になる場合があります。

例えば、水回りを増設する場合や、水圧を高めるために配管のサイズを変更する必要がある場合です。

増築によって使用する水量が増える場合には、元の配管サイズでは水圧が足りなくなることがあるため、25mmに変更するなどの対応が求められることもあります。

さらに、古い住宅では、老朽化した水道管の交換も引き込み工事として行われることがあります。

鉄管や鉛管といった古い管材を使用している場合、経年劣化によって水漏れやサビが発生する可能性が高くなります。

特に鉛管は健康への影響も懸念されるため、現在では新しい材質への交換が推奨されています。

地震などの自然災害や事故によって水道管が破損した場合も、早急な引き込み工事が必要です。

破損した水道管が放置されると、周囲への水漏れ被害や地盤の浸食が発生するリスクがあるため、早めの対応が求められます。

このような工事は緊急性が高いため、自治体の水道局や専門業者と迅速に連絡を取り合うことが重要です。

その他、マンションやアパートの集合住宅では、住民の生活スタイルや人数の変化により水道の使用量が変わる場合もあります。

このような場合も水圧を安定させるための配管変更が検討されることがあります。

建物の用途や使用状況に合わせた適切な引き込み工事が行われることで、長期的な水道利用の安定が保たれます。

2. 水道管のサイズ選び:13mmと25mmの違い

2-1. 13mmと25mm、どちらが一般的か?

水道管のサイズには、13mmや25mmといった複数の規格があり、一般家庭では13mmまたは25mmのどちらかが選ばれることが多いです。

住宅地によって異なりますが、13mmの水道管は日本の住宅において長年標準的に使われてきたサイズで、家庭内での一般的な水使用であれば、13mmでも十分な水量が確保できることが多いです。

(大阪市の13Φの給水メーターボックスはこんな形)

しかし、近年では25mmの水道管が増加しており、特に新築やリフォームの際には25mmが選ばれることが増えています。

25mmの水道管を使用することで、複数の水回り設備を同時に使用しても水量が安定し、水圧が低下しにくいというメリットがあります。

地域によっても選ばれるサイズは異なり、一部の自治体では25mm以上が推奨される場合もあります。

例えば人口が増加し水道需要が高まる地域では、13mmでは水量が不足しやすくなるため、自治体がより太い管を勧めています。

25mmの水道管は、13mmと比べて初期工事費用がやや高くなることがありますが、生活の利便性や将来のメンテナンスがしやすい点がメリットです。

特に大型の住宅や複数世帯が住む集合住宅では、25mmの方が安定した水量を提供できるため、こうしたケースで採用されることが多いです。

(道路を掘って、既存の給水管を撤去してる所)

最終的な選択は、生活スタイルや家庭の水使用量に合わせるのが良いでしょう。

新築やリフォームの際は、使用する設備に応じて最適な水道管のサイズを業者や自治体と相談しながら決めることが、長期的な水道利用の安定に繋がります。

2-2. 各サイズのメリットとデメリット

13mmと25mmの水道管には、それぞれメリットとデメリットがあるため、用途や生活スタイルに合わせて選択することが重要です。

まず、13mmの水道管は設置費用が安価で、1~2人暮らしの家庭や水の使用量が比較的少ない家庭には十分なサイズです。

一方、13mmのデメリットは水圧が低く、複数の水回りを同時に使用すると水圧が低下しやすい点です。

たとえばシャワーとキッチンを同時に使う家庭では、水圧が安定しない可能性があるため、後から25mmへ変更が必要になることもあります。

25mmの水道管は水圧が安定し、家庭内の複数の水回りを同時に使用しても水圧が低下しにくいメリットがあります。

3人以上の家族や水の使用量が多い家庭にとっては、25mmが適していると言えるでしょう。

また、25mmにしておくことで将来的な水需要の増加にも対応しやすくなります。

ただし、25mmの水道管は工事費用がやや高くなることがあり、使用水量が増えれば水道料金も上がる可能性があります。

そのため、経済的な面を重視する場合には、どちらのサイズが適しているか慎重に検討する必要があります。

最終的には、費用重視なら13mm、水圧や利便性を重視するなら25mmといった形で家庭に合ったサイズを選ぶことで、快適で無駄のない水道利用が実現できるでしょう。

2-3. 使用水量と水圧への影響

水道管のサイズは、使用水量と水圧に大きく影響します。13mmの水道管は家庭での基本的な水需要に対応しますが、同時に複数の水回りを使用すると水圧が低下しやすくなる可能性があります。

例えば、シャワーと洗面所の蛇口を同時に使用すると片方の水圧が弱くなることがあります。

25mmの水道管を使用すると、同時使用時でも水圧が安定しやすく、ファミリー層や水を多く使う家庭では快適な水使用が期待できます。

水道管のサイズを大きくすることで水流量と水圧が増加し、生活の利便性が高まります。

水道の供給圧力は地域によって異なりますが、一般に水圧が低い地域では太い水道管を使用することで必要な水圧を維持しやすくなります。

逆に細い管では同じ水圧環境下でも水の供給が不安定になるため、太い管の方が安定した水圧を得られます。

給水装置や家庭用機器によっては推奨水圧や水流量が異なるため、設置する機器に合った水道管のサイズ選びが重要です。

特にシャワーや洗濯機、食洗器などの機器は水圧が影響するため、設備の仕様を参考にしましょう。

最終的には、使用水量や家族構成の変化に合わせて水道管のサイズを見直すことも重要です。

管径が適切であることで長期間にわたる快適な水道利用が可能となり、トラブルを未然に防ぐことができます。

2-4. 大阪市内は13mmはダメ!25mmが必要な理由

大阪市内では13mmの水道管の新設が認められず、25mm以上の水道管が推奨されています。

これは大阪市の水道使用量や人口密度が高いためであり、安定した水圧を確保し、水の供給が途絶えないようにするために、より太い水道管が求められているのです。

(25Φの給水管を引き込んでいるところ(19HOUSE))

大阪市は多くの家庭や施設が水を同時に使用するため、13mmでは十分な水量を供給できない可能性があります。

市内の住宅街では水圧が足りなくなり生活に支障をきたすリスクがあるため、25mmの水道管が標準となっています。

13mmの水道管の場合、複数の水回りを同時に使用すると水圧が低下しやすくなります。

家庭のキッチン、洗濯機、シャワーを同時に使う場合は、25mmの方が安定した水圧が保てるため、25mmが推奨されています。

また、大阪市では25mmの水道管を採用することで将来的な水需要の変化にも対応できるとされています。

人口増加や生活スタイルの変化で水需要が増加する場合でも、25mmであれば長期的な安定供給が見込まれるため、将来的な対策としても優れた選択といえます。

市内で水道引き込み工事を検討する場合、地域の条例や水道局の基準に従い、25mmの管径を選ぶことが重要です。

水道局に相談することで適切なアドバイスが得られ、基準に沿った配管設置ができます。

2-5. 土地を購入する際に水道引込径は要チェック

**土地を購入する際**には水道引き込み径を確認することが重要です。

新たに水道引き込み工事が必要な場合、引き込み済みでも管径が小さければ追加工事が必要となることがあるため、事前確認が望ましいです。

引き込み径が13mmの場合、建物の規模や家族構成によっては25mmへの変更が必要になることがあります。

土地購入後の水道管交換は費用がかかるため、事前確認によって余計な費用を防ぎ、適切な水道供給が可能か確認しておきましょう。

水道引込径は各自治体の基準によって異なるため、購入前に市区町村の水道局や不動産会社に問い合わせをしておくと安心です。

大阪市では25mmが標準ですが、地域によっては13mmが許容される場合もあります。

購入後に引き込み径の変更を行う場合、追加工事費用がかかります。

特に道路の掘削が必要な場合は費用がかさむため、事前確認で予想外の出費を防ぎましょう。

土地購入は住宅建設の基本です。

水道引き込み径を確認することで、購入後のトラブルや無駄な費用を抑え、信頼できる不動産会社や水道局と連携して快適な水道環境を整えましょう。

https://kura-ya.net/report/tothisagashi-tyukojyutakusagashi

3. 水道管の材質ごとの特徴と注意点

3-1. 鉄管と鉛管の特徴と注意点

鉄管と鉛管は、かつて多くの建物で使用されていた水道管の材質ですが、近年では問題点が指摘されています。

古い建物に多く残るこれらの管材は、現代の基準では推奨されておらず、交換が推奨されるケースが増えています。

水道管の材質の特徴を理解することは、交換やメンテナンスの判断に役立ちます。

鉄管は耐久性が高い一方で、長年使用するとサビが発生しやすいというデメリットがあります。

サビが水に溶け出すと、赤茶色の水になったり、金属特有の味がついたりすることがあります。

特に、放置された鉄管は水質への悪影響が懸念されるため、サビが発生し始めた際は交換が推奨されます。

鉛管は柔軟性があり、一時期はよく使用されていましたが、鉛が水に溶け出すことで健康リスクが発生する恐れがあります。

人体に蓄積されやすい鉛は、幼児や妊婦に特に影響が懸念され、現在では鉛管の使用は避けられ、新しい管材への交換が推奨されています。

交換する際には、樹脂管やステンレス管などのサビが発生しにくい材質が一般的に使用されます。

耐久性に優れ、水質に影響を及ぼさないため、健康リスクを減らせることが大きなメリットです。

交換工事には費用がかかるものの、長期的な水質改善や健康面での安心感を得られます。

古い住宅や水の変色などの異常がある場合は、早めに専門業者に相談し、水道管の状態を確認してもらうことが推奨されます。

現在の材質や状況に合わせた管材に交換することで、日常的に安全に水道を利用できる環境が整えられます。

3-2. 樹脂管(HIVP管/ポリ管)の利点

樹脂管(HIVP管やポリ管)は、近年の住宅や施設で多く採用される管材で、軽量で扱いやすく耐久性が高いのが特徴です。

HIVP管は耐熱性もあり、温水配管にも適応できるため、給湯器や温水設備のある家庭に最適です。

家庭用から業務用まで幅広く利用されています。

ポリ管は柔軟性に優れており、狭いスペースや曲がりの多い場所でも配管がしやすく、サビが発生しないため水質への影響が少なく、長期間安定した水道利用が可能です。

管の内径が変わらず水の流れが保たれるため、日常的なメンテナンスも少なく済みます。

樹脂管は軽量で施工が簡単なため、作業者への負担が少なく、工事が短時間で完了しやすいメリットもあります。

低コストで設置できるため、新築やリフォーム時に費用を抑えたい場合には理想的な選択肢といえます。

また、耐震性に優れているため、地震が多い地域では特におすすめです。

樹脂の柔軟性により、揺れが伝わりにくく破損リスクが少ないため、耐震対策としての採用も増えています。

さらに、環境にも優しい選択肢で、リサイクル可能な素材が使用されることが多いため、地球環境への負荷も低減できます。

長期間使用しても劣化が少なく、必要な際に交換しやすいため、ライフサイクル全体でコストパフォーマンスが高い管材です。

3-3. 古い管材からの交換の必要性

**古い管材**をそのまま使用することは、水質や安全面でリスクを伴うため、定期的な確認と交換が推奨されます。

特に、鉄管や鉛管などの古い管材は、経年劣化で水漏れやサビが発生しやすく、水質低下の原因となるため、交換が必要です。

鉛管は人体に悪影響を及ぼす可能性があるため、特に小さな子どもや妊婦に配慮が必要です。

現在の水道法では鉛管の使用は制限されており、PVC管やステンレス管などに交換することで安心して使用できます。

鉄管の場合、内部でサビが発生し、赤茶色の水が出ることがあります。

この「赤水」は見た目や味にも影響を与えるため、交換が望まれます。

鉄管をサビに強い樹脂管やステンレス管に交換することで、水質と安全が確保されます。

水漏れの原因となることも多く、建物内部や地中で漏水が発生すると修理費用が高額になる恐れがあるため、早めに対策を講じることが重要です。

定期的な点検を行い、劣化が確認された場合は交換を検討することで、無駄な修理費用やトラブルを防ぐことができます。

交換によって水質が向上し、維持管理も容易になります。

リフォームや修繕を行うタイミングで交換することで、長期的な安心と安全を確保できるでしょう。

3-4. 健康や環境への影響について

水道管の材質は、私たちの健康や環境にも影響を与えます。

鉄管や鉛管といった古い材質は、健康リスクが懸念されることがあり、特に鉛管は人体に蓄積されるため避けるべきです。

鉄管は劣化すると赤水が発生し、水道水が不衛生になるリスクがあるため、サビの出にくい材質への交換が推奨されます。

ステンレス管や樹脂管は、長期間安全に使用できるため、現代の基準ではこうした材質が広く採用されています。

ポリ管やHIVP管といった樹脂管は、軽量で施工時のエネルギー消費も少なく、耐久性が高いことから交換やメンテナンスが少なく済むため、環境への負荷軽減に寄与します。

健康と環境に配慮した材質選びは、日常生活においても重要です。

安全で環境に優しい材質を選ぶことで、家族の健康と地球環境の保護に貢献できます。

信頼できる業者と相談しながら、最適な管材を選びましょう。

4. 水道管工事にかかる費用と費用削減のポイント

4-1. 工事費用の相場と見積もりのポイント

水道管工事の費用は、工事の内容や規模によって変動し、一般的な相場は100万円前後です。

新築住宅での新規引き込みや古い管材からの交換など、工事の種類によって費用が変わるため、事前にしっかりと相場を把握しておくことが重要です。

費用には、配管の材料費や工事の人件費、道路の掘削が必要な場合にはその費用も含まれます。

都市部では掘削費用が高くなることが多いため、見積もりを依頼する際は細かな工事内容とそれぞれの費用項目を確認することがポイントです。

見積もりの項目には「付帯費用」にも注意が必要です。

水道局への申請費用や工事後の検査費用、廃材処理の費用など、追加で発生することが多い費用も含まれているか確認しましょう。

工事費用を無駄なく抑えるためには、事前の情報収集と適切な見積もりが鍵です。

希望や条件に合った業者を選び、安心して任せられる準備を整えましょう。

4-2. 申請手続きや検査の費用

水道管引き込み工事には、水道局への申請や工事後の検査が必要で、それに伴う費用も発生します。

申請手続きや検査費用は地域の水道局ごとに異なりますが、一般的に数万円から十数万円がかかる場合が多く、工事全体の費用に含まれることが多いです。

申請手続きには、工事計画書や敷地内の配管図、使用する管材の情報が必要です。

申請内容が適切でないと手続きが進まないため、事前に水道局の指示を確認し、必要な書類をそろえることが重要です。

手続きの代行手数料も発生するため、その費用も見積もりに含めておきましょう。

工事完了後には検査費用も必要です。

検査では工事が適切に行われたか、水漏れや水圧の問題がないか確認されます。

再検査が必要にならないよう、信頼できる業者に依頼し、初回で合格するよう品質の高い工事を行ってもらいましょう。

申請と検査は工事の信頼性と安全性を確保するために欠かせません。

工事費用に含まれているかを確認し、不明瞭な点は見積もり時に業者に質問しておきましょう。

4-3. どこで費用が変動するのか?

**水道管工事の費用**は、工事の規模や内容によって大きく変動します。

特に費用に影響を与えるのが「掘削工事」で、水道本管から建物までの経路を掘削して配管を設置するため、範囲や地盤の状態によって変わります。

都市部では道路の掘削許可が必要な場合、許可費用も加算されます。

また、水道管の材質やサイズも変動要因です。

例えば、25mmの管は13mmよりも高価で、材質によっても価格が異なります。

耐久性やメンテナンスのしやすさを考慮し、最適な管材を選ぶことが大切です。

配管の経路も費用に影響します。

敷地内の障害物や他の配管との兼ね合いで経路を調整する必要がある場合、工事が複雑になり費用が増す可能性があります。

特に狭小地や複雑な経路が必要な場合は事前の調査が重要です。

さらに、地域や自治体によって申請や許可手続きの違いがあり、その分手続き費用が多く発生する場合もあります。

費用基準や手続き内容を事前に確認しておきましょう。

信頼できる業者に依頼し、現場調査を行った上での見積もりを取得することで、予想外の費用発生を防ぎ、適切なプランで進めることが可能です。

4-4. 補助金や助成金の活用について

水道管工事は自治体によって補助金や助成金の対象となる場合があり、特に耐震工事や老朽化対策、環境配慮の設備導入を伴う工事では一部費用が補助されることがあります。

こうした制度を活用することで工事費用の負担を軽減できます。

補助金や助成金の内容は自治体ごとに異なりますが、耐震性のある水道管への交換や節水設備の導入などが対象となるケースが一般的です。

地元の自治体のホームページや広報誌を確認し、条件や申請手続きを調べておくことが重要です。

申請には、工事内容の詳細、見積書、施工業者の情報などが必要になることが多いため、工事計画の段階から書類を準備しておきましょう。

工事完了後に申請ができないケースもあるため、工事前に確認し適切なタイミングで申請を進めましょう。

一部自治体では地元業者との契約で補助金額が増えることもあります。

地域経済への貢献を図る措置であるため、業者選びの際にはこの点も確認しておくと、より高額な補助を受けられる可能性があります。

補助金や助成金を上手に活用することで工事費用を抑えながら高品質な設備を整えることが可能です。

工事前には自治体に問い合わせ、利用できる制度があるかどうかを確認し、安心して工事を進めましょう。

まとめ

**水道管引き込み工事**は、日常生活に欠かせない水の供給を確保するための非常に重要な工事です。

工事にかかる費用や水道管のサイズ選び、材質の選定、信頼できる業者の選び方、事前の申請手続きなど、確認しておくべき事項は多岐にわたります。

新築やリフォームの際にはこれらのポイントをしっかり押さえ、適切に工事を進めることで、長期にわたって安心して水道を利用できる環境が整います。

水道管のサイズについては、13mmと25mmそれぞれの特性を理解し、家庭の水使用量や生活スタイルに合わせた選択が大切です。

また、古い鉄管や鉛管の交換は、水質や健康リスクを低減するだけでなく、環境面でもメリットがあります。

新たに導入する場合には、ステンレス管、樹脂管などの特性も検討すると良いでしょう。

工事費用は内容や地域によって異なるため、信頼できる業者に依頼し、詳細な見積もりを取ることが推奨されます。

また、補助金や助成金制度も利用できる可能性があるため、地域の制度について事前に確認し、工事費用の負担を軽減できるようにすることも大切です。

工事後のメンテナンスも、長期的な水道利用において欠かせません。

定期的な点検と管理を行うことで、配管の寿命を延ばし、水漏れや水質低下といったトラブルを防げます。

工事後も業者と連携し、快適で安全な水道環境を維持するためのケアを継続して行うことが必要です。

本記事を参考に、水道管引き込み工事におけるポイントをしっかりと押さえ、信頼できる業者選びや適切なメンテナンスを行ってください。

安心で安全な水道環境を実現し、長期にわたり快適な生活を支える水道設備を築くための準備を整えましょう。